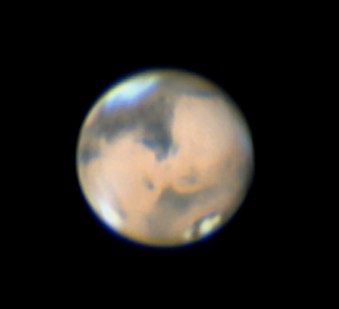

Mars

Quatrième planète en partant du Soleil, Mars, mesure 6 794 km de diamètre et est presque deux fois plus petite que la Terre. Comme la Terre, elle tourne sur elle-même en un jour (24 h 40 mn

exactement). Comme la Terre, son axe de rotation est incliné de 24°, ce qui

induit, comme sur notre planète, quatre saisons bien définies. Comme la Terre,

encore, Mars possède deux pôles recouverts par les glaces, qui régressent en été

et se renforcent en hiver. Mais Mars, avant tout, c'est la planète désert : sa

surface, égale à celle de tous les continents terrestres, n'est qu'une immense

étendue de sables et de roches. L'air martien est de cent à mille fois plus

raréfié que celui de la Terre, et composé presque exclusivement de dioxyde de

carbone. autrement dit, Mars est "irrespirable". Les conditions atmosphériques

sont aujourd'hui la seule chose qui change, sur Mars. Des tempêtes voire des

cyclones ressemblant à s'y méprendre aux ouragans terrestres sont fréquents sur

la planète rouge. L'intense activité de l'atmosphère martienne est justement due

à la faible densité de l'air. En plein été, au cours d'une seule journée, entre

l'aube et le milieu de l'après-midi, la température peut passer de -100 °C à 0

°C ! Ce sont de tels écarts de température qui perturbent l'équilibre de

l'atmosphère et qui peuvent provoquer de véritables cyclones. Chaque année, au

début de l'été martien, l'échauffement entraîné par la proximité du Soleil

bouleverse l'atmosphère martienne, et de forts vents se lèvent un peu partout

sur la planète rouge. Vers le solstice d'été, les vents de plus en plus violents

soulèvent les plus fines des particules qui recouvrent uniformément le sol. En

quelques semaines, cette grande tempête de poussière envahit la planète entière

et la couvre d'un véritable brouillard de sable, si dense que, depuis son

orbite, la surface de Mars est invisible. Dans un silence presque absolu, le vent souffle par rafales à 150, 180, voire 200 km/h. Pourtant, rien ne bouge. Les dunes restent figées, le sable ne s'envole pas. Sur Mars, l'atmosphère est si ténue que le vent ne peut agir sur les choses. Seules des particules microscopiques et invisibles sont emportées. La caméra de la sonde Viking 2 a pourtant permis de saisir la portée d'un tel événement : le Soleil, masqué par un brouillard dense, ne projetait plus d'ombres sur le paysage, et l'horizon était légèrement voilé. C'était cela, la grande tempête martienne...A la longue, les tempêtes ont érodé la surface, émoussant les cratères d'impacts, soulevant les poussières dans les hautes plaines, les déposant au fond des vallées sinueuses, sculptant par endroits des champs de dunes, déblayant lentement certains plateaux. A la longue, les paysages s'en sont trouvés modifiés. Les grands regs de Chryse et d'Utopia, où se sont posées les deux sondes Viking (sites "d'amarsissage"), montrent partout les traces de cette érosion éolienne, des bancs de sable jusqu'aux rochers façonnés en petites pyramides, par les vents silencieux qui soufflent en tempête depuis la nuit des temps...Mais le processus est très long. Viking 2, durant les sept années qu'ont duré sa mission, n'a rien vu changer sur Mars. Les quatre saisons, à la latitude élevée (47° N.) où se trouvait la sonde, lui ont permis d'enregistrer une "chute de neige" un matin d'hiver, lorsque la température avoisinait -130 °C. Les grandes tempêtes de poussière voilèrent et assombrirent le ciel. C'est tout. Quant à Viking 1, qui filma le paysage sans discontinuer durant quatre ans, il remarqua juste, au pied d'un gros rocher, un infime glissement de quelques centimètres

cubes de sable...

Petit matin sur Olympus Mons (cf photo ci-dessous). Une morne plaine de basaltes

gris, d'anciennes coulées de laves, saupoudrées de sable orange, éclairées

durement par un soleil qui, à peine surgi à l'horizon, semble étrangement

brillant. Le froid est terrible, -140 °C. Le ciel, orangé à l'horizon, vire

anormalement vite au bleu nuit. Notre plaine caillouteuse est légèrement

inclinée vers le nord, selon une pente de 5°, mais n'offre pas de relief

particulier. Au sud, le regard se perd à une distance vertigineuse. Au nord,

rien que la lave figée depuis quelques milliers de millénaires. Au-dessus, un

ciel indigo où luisent quelques étoiles. Venant de l'ouest comme à

contre-courant du cycle des étoiles, Phobos s'apprête à traverser

majestueusement le ciel. Brillant comme Vénus depuis la Terre, sa forme oblongue

parfaitement reconnaissable à l'il nu (vu depuis la surface martienne, Phobos

mesure presque 15 minutes d'arc, soit à peu près la moitié de la Lune), il ira

se coucher vers l'est quelques quatre heures plus tard.

Un banal paysage martien ? Le froid intense, le ciel d'une limpidité

cristalline, où brillent - en plein jour - les étoiles, laissent pourtant un

parfum d'étrangeté. Cette vague pente douce est en fait le flanc d'un volcan

monstrueux, littéralement la plus grande montagne de l'Univers connu. Olympus

Mons mesure 27 000 m d'altitude et environ 1 000 km de diamètre à la base ! Au

bord de la caldeira sommitale, côté cratère, un spectacle stupéfiant : les

remparts presque verticaux, hauts de 3 000 m, qui l'encerclent se perdent dans

les lointains, en un immense arc de parabole, et ne se rejoignent que 80 km plus

loin, derrière l'horizon !

II n'existe aucun édifice géologique aussi gigantesque qu'Olympus Mons, ailleurs

dans le Système solaire. Olympus Mons, comme les trois autres volcans géants qui

l'accompagnent, Pavonis Mons, Arsia Mons et Ascraeus Mons, doit son existence à

la faible pesanteur martienne et surtout à l'absence de mouvements d'ensemble de

la croûte : la lave, venue des profondeurs dans un très lointain passé, a percé

la croûte en un "point chaud", comme disent les planétologues, puis, durant des

dizaines ou des centaines de millions, peut-être même des milliards d'années,

s'est épanchée à la surface, agrandissant lentement l'édifice volcanique.

Les grands volcans martiens sont tous situés non loin de l'équateur de la

planète, dans la région de la dorsale de Tharsis. II s'agit d'un immense dôme de

6 000 km de diamètre, qui a soulevé la croûte martienne d'environ 7 000 m.

Tharsis est traversée par une gigantesque brèche de près de 5 000 km de long, le

réseau de canyons de Valles Marineris.Ophir Point dans Valles Marineris Paysage

pour géants : lorsque le soleil se lève à une extrémité, vers Coprates Chasma, à

l'ouest, Tithonium Chasma est toujours plongé dans la nuit la plus noire.

L'origine de Valles Marineris reste incomprise des planétologues ; très longue,

large de 250 km, elle exhibe de part et d'autre du fossé qu'elle dessine des

falaises hautes de 3 000 à 7 000 m de hauteur !

L'ampleur et la majesté de ce monument naturel n'ont d'équivalent ni sur Terre

ni sur aucune autre planète connue. Ouvert récemment, il y a peut-être seulement

1 ou 2 milliards d'années, le fossé de Valles Marineris a continué régulièrement

à s'agrandir depuis lors. Patiente érosion par le vent qui souffle constamment

dans les canyons, respirations régulières de la planète entraînant de temps en

temps des avalanches : insensiblement, les remparts de Valles Marineris

reculent.

Le survol de Valles Marineris révèle un spectacle fantastique : tout le long des

flancs du grand canyon martien, des glissements de terrain ont entraîné des pans

entiers du rempart, laissant derrière eux d'immenses cirques d'arrachement (cf

photo ci-dessus). Dans Coprates Chasma, la plus monstrueuse de ces avalanches a

fait s'écrouler d'un coup un pan de montagne de 60 km de long... Difficile

d'imaginer cette scène d'apocalypse, sans témoins : dans un grondement sourd,

des milliers de milliards de tonnes de terre martienne dévalant le flanc du

canyon à 200 km/h, avant de s'arrêter une demi-heure plus tard 7 000 m plus bas

et 100 km plus loin !

.jpg)

Meade 254mm Barlow x 2 Vesta PRO Meade 254mm Vesta PRO

dobson motorisé, flextube 305 mm focale 1500mm

Mars 2018-05-06 Newton 200-1000 barlow x3 ASI 224

TAILLE