Le Soleil est le centre du système solaire et une étoile parmi

tant d'autres dans notre galaxie (la Voie Lactée).

Notre étoile n'est pourtant pas banale. En effet, comparé à l'ensemble des

astres de la Voie Lactée, le Soleil est une étoile plutôt massive et plutôt

brillante. La plupart des étoiles sont dix fois massives, dix fois plus petites,

dix, cent, mille ou un million de fois moins brillantes que lui. Quelques

milliards d'entre elles, seulement, sont plus massives et plus lumineuses.

Le Soleil n'est qu'à 150 millions de kilomètres de la Terre. Sa lumière met huit

minutes à nous parvenir alors que la lumière de Sirius, étoile la plus brillante

de notre ciel après lui, met huit ans !

Le Soleil est né voici 4,55 milliards d'années, de l'effondrement gravitationnel

d'un nuage d'hydrogène et d'hélium.

Le Soleil est une énorme sphère gazeuse de 1,4 million de kilomètres de

diamètre. Sa surface, en apparence très nette, s'appelle la photosphère : c'est

la première couche gazeuse transparente, qui laisse passer le rayonnement né au

coeur de l'étoile.

Au-dessus de la photosphère s'élèvent deux autres milieux gazeux, transparents

et raréfiés, la chromosphère et la couronne. Ces "atmosphères" solaires sont

difficiles à observer, car elles sont généralement noyées dans l'insupportable

lumière de l'étoile. Sur Mercure ou sur la Lune où il n'existe pas d'atmosphère

pour diffuser sa lumière, chromosphère et couronne apparaissent lorsque le

disque du Soleil disparaît derrière un lointain rocher.

Sur la Terre, où le ciel bleu est trop brillant, admirer la couronne solaire

relève de l'exploit puisqu'il faut profiter d'un événement rarissime : une

éclipse totale de Soleil !

La masse du Soleil - 2 milliards de milliards de milliards de tonnes (2.10^27 T)

- est près de mille fois supérieure à celle de toutes les planètes du Système

solaire. La densité moyenne du Soleil est à peine supérieure à celle de l'eau :

1,4. Sa composition est celle des étoiles : environ 70% d'hydrogène, 28%

d'hélium et 2% d'atomes lourds, comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le néon,

le fer...

Le Soleil ne continuera pas éternellement à dispenser sa lumière et sa chaleur

aux planètes du Système solaire.

Depuis 4,55 milliards d'années, le Soleil s'est appauvri en hydrogène et enrichi

en hélium. Actuellement, dans le noyau solaire, la fusion thermonucléaire se

poursuit au même rythme, un rythme que notre étoile peut tenir encore quelque 4

ou 5... milliards d'années.

Arrivé au terme de cette période, le Soleil aura presque intégralement

transformé son hydrogène central en hélium, et sa production d'énergie nucléaire

ralentira. La pression fantastique créée jusqu'ici par la fusion thermonucléaire

baissera, et le noyau d'hélium, soumis dès lors à la seule force de gravitation,

commencera à s'effondrer lentement sur lui-même.

La contraction du noyau s'accompagnera d'une dilatation des différentes

atmosphères solaires. Le Soleil se transformera en un astre gigantesque,

dépassant 100 millions de kilomètres de diamètres, et visible de toute la

Galaxie : une géante rouge, mille fois plus lumineuse que notre étoile

aujourd'hui. Dès lors débutera un processus irréversible qui marquera la fin de

l'aventure solaire.

L'étoile géante enflera jusqu'à engloutir ses plus proches planètes, Mercure et

Vénus. Sur la Terre, la tempête solaire vaporisera en quelques instants

l'atmosphère et les océans, carbonisant montagnes et continents. Tous les

matins, pendant près de 1 milliard d'années, un globe rouge sang auréolé de

flammes se lèvera sur un désert de cendres.

.Puis, subissant des contraintes internes de plus en plus fortes, le Soleil,

instable, commencera à battre lentement, comme un coeur fatigué. A chacune de

ses amples respirations, ses protubérances viendront lécher la surface de notre

planète morte.

Enfin, brutalement, le Soleil explosera, expirant dans l'espace une grande

partie de sa masse, annihilant au passage son cortège planétaire, soufflant aux

quatre vents de la Galaxie la matière nouvelle qu'il aura créée durant 10

milliards d'années, promesse de futures générations d'étoiles...

.gif)

.gif)

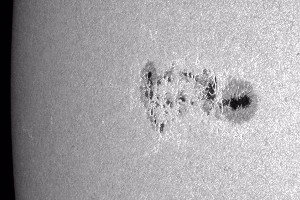

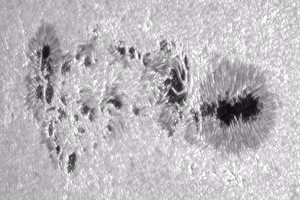

Lunt 80 DSII Basler 1300

Lunt 80 DMK 21 barlow x3

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Lunt 100 Caméra Basler 1300

taches solaires

.

.

Télescope Dobson Orion N 203/1200

Pour espérer voir une éclipse totale en France, il faudra en revanche attendre le 3 septembre 2081. Vous voilà prévenus.

| Date | Maximum | Type | Durée max | Parcours |

| 26 février 2017 | Annulaire | Annulaire | 0 min 44 s | Afrique du Sud, Amérique du Sud |

| 21 août 2017 | Totale | Totale | 2 min 40 s | Amérique du Nord |

| 15 février 2018 | Partielle | Partielle | Antarctique, Amérique du Sud | |

| 13 juillet 2018 | Partielle | Partielle | Australie | |

| 11 août 2018 | Partielle | Partielle | Europe, Asie | |

| 6 janvier 2019 | Partielle | Partielle | Asie | |

| 2 juillet 2019 | Totale | Totale | 4 min 33 s | Amérique du Sud |

| 26 décembre 2019 | Annulaire | Annulaire | 3 min 39 s | Asie |

| 21 juin 2020 | Annulaire | Annulaire | 0 min 38 s | Asie |

| 14 décembre 2020 | Totale | Totale | 2 min 10 s | Amérique du Sud |

| 10 juin 2021 | Annulaire | Annulaire | 3 min 51 s | Amérique du Nord, Europe |

| 4 décembre 2021 | Totale | Totale | 1 min 54 s | Antarctique |

| 30 avril 2022 | Partielle | Partielle | Amérique du Sud |

48 photos du soleil. Prises pendant un an, une fois par semaine, au même endroit et à la même heure. Le point le plus haut est le solstice d'été et le point le plus bas est le solstice d'hiver